最近、格安で入手したジャンクの第4世代iPod Classic(A1059)の電源を入れようとしたところ……

iPod:「カッコン、カッコン、カッコン、カッコン」

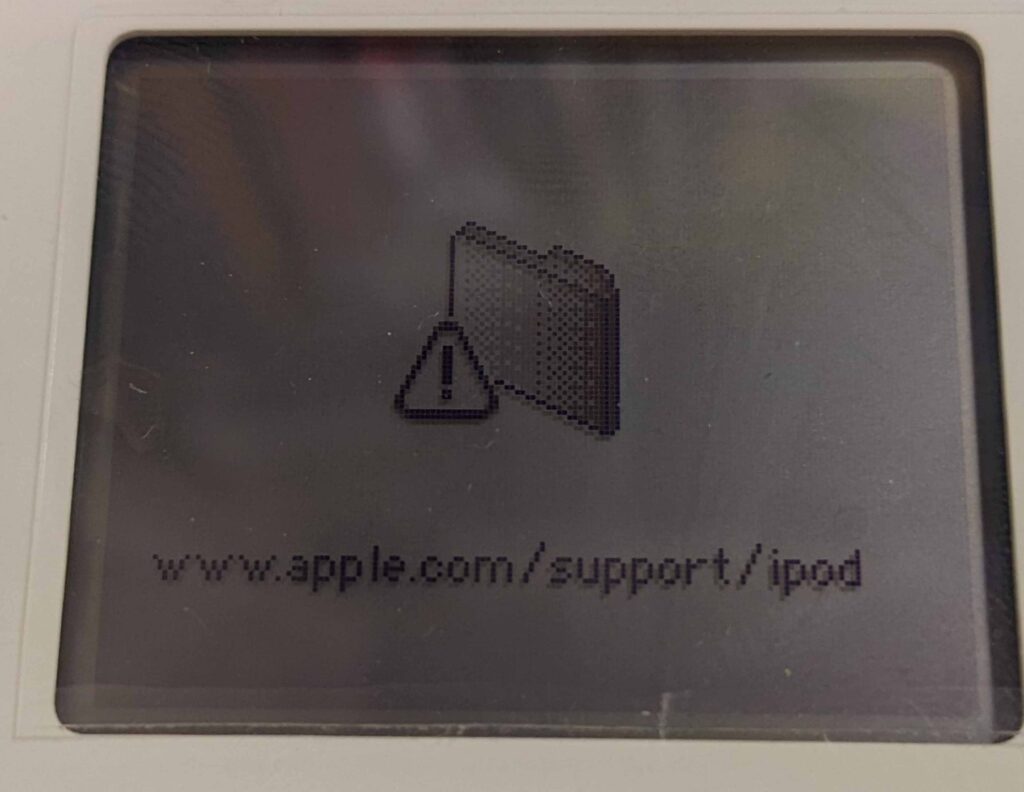

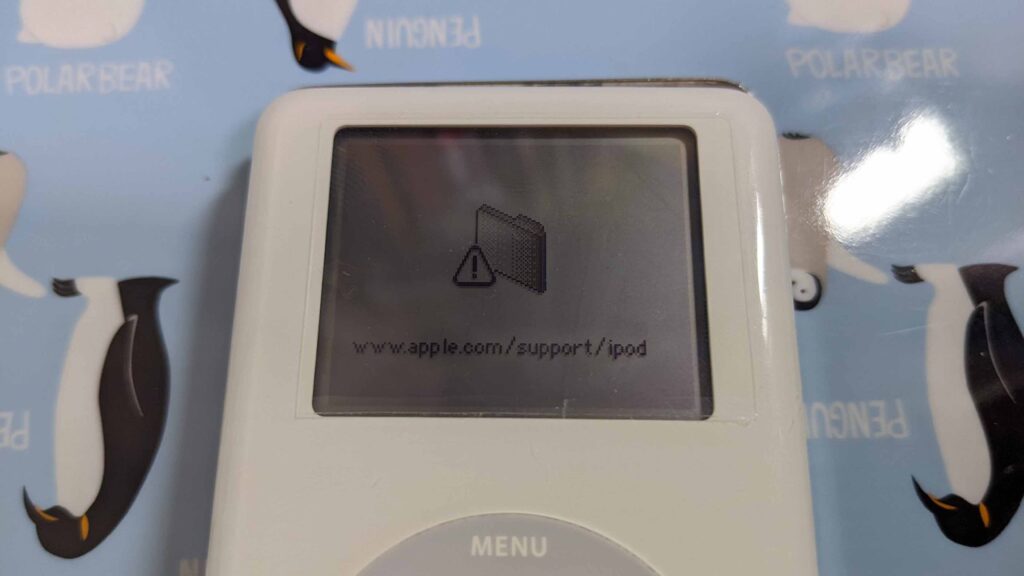

そして、画面にはフォルダアイコンに「!」マークがついた絵が…!

パソコンに多少おぼえのある人なら、このカッコン音を聞いただけで震え上がるという戦慄のサウンドだ。

そう、この音はハードディスク(HDD)が死んだときの音だ。

このiPod classicは2004年に発売されたもので、当時各社から発売されたMP3プレイヤーの中でも特に突き抜けていて、小型の20ギガHDDがiPodに内蔵された(当時の)大容量モデルだ。

発売当時はあまりの大容量さに驚き

「他社の容量が少ないMP3プレイヤーと違って、iPodは音楽入れ放題じゃん!」

……と興奮して欲しくなってしまったが、お値段が結構するのがネックで購入には至らず、当時は安価な小容量MP3プレイヤーやザウルスなどのPDAで音楽を聴いていた。

あの頃は小容量のストレージでやりくりするために、音質のビットレートを落としたり、アルバムの曲数を絞ったりとずいぶん苦労したものだ。

今となっては128GのSDカードなど大容量のフラッシュメモリも2000円以下で買えるほど安価となったが、当時のMP3プレイヤーはフラッシュメモリの価格が高く、さらに技術が発展途上にあり大容量モデルが無かったのだ。

参考までに、このiPodが発売された2004年ころに発売されたフラッシュメモリーを積んだウォークマンの場合、ラインナップが128MB~1GB位といった具合に、まだフラッシュメモリは低容量で高価なものだった。(確か2004年頃は1GのSDカードが4万円以上したような……?)

そんなフラッシュメモリの容量不足を補うために、各メーカーは何とか手の届く価格帯で大容量を確保できるメディアとして、HDDやマイクロドライブを搭載したモデルがリリースされていた。

そんな大容量がメリットのHDDだが、落下などの衝撃に弱い事と、消費電力の多さ、アクセススピードの遅さ、そして経年で故障確率が跳ね上がるというデメリットもある諸刃の剣なデバイスなのだ。

さらに、ポータブルオーディオという持ち運びを前提とした用途では、使用中に落下するリスクが高いことから、さらにHDDの故障確率が高くなってしまうのは必然的だ。

今回入手したジャンク品のiPodは経年によるものか、それとも落下によるものかは不明だが、既にHDDが死んでいて動かなくなっているようだ。本体のボロさ加減から落下説が濃厚だが、真実は不明だ。

何かこいつを復活させる方法は無いか調べてみたところ、分解して中のHDDを取り外してコンパクトフラッシュカードアダプタに挿しかえ、コンパクトフラッシュカードをHDDの代用とする方法が見つかった。

しかし、現在コンパクトフラッシュカードは結構高額なため、さらに安価なSDカードをコンパクトフラッシュに変換するアダプタを間に噛ませる事で、大容量かつ安価、そしてHDDよりも高速で低消費電力といった具合にメリットづくしの2022年仕様の超iPodに転生することが出来るようだ。

さらに言うと、SDカードでも通常サイズのSDカードよりも小型のマイクロSDカードが一番安価なため、マイクロSDカードにSDアダプタを付けて使用するまるでマトリョーシカのような接続方法が一番コスト面で有利なはずだ。

前述の通り、内蔵のHDDは完全に死亡しているようだが、発売から18年も経ったマシンのため、バッテリーも劣化して十分な性能が出ない可能性があるため、分解ついでに内蔵バッテリーも新品に交換して、最強のiPodにリフォームしようと決意して部品を発注してみた。

そして、分解解説サイト「iFixit(https://jp.ifixit.com/)」掲載されたiPod第4世代の分解方法を参考にiPodを分解してみたところ、分解にメチャクチャ苦労したが何とか修理することに成功した。

今回は、古の名機iPod classic第4世代のSD化とバッテリー交換手術をおこない、新たなiPodクラシックに再生する方法を解説しよう!

目 次

必要なパーツと道具を揃える

今回はSD化とバッテリー交換を同時に行うので、以下のパーツと道具が必要となる。

必要なパーツ:

・SD-CFアダプター

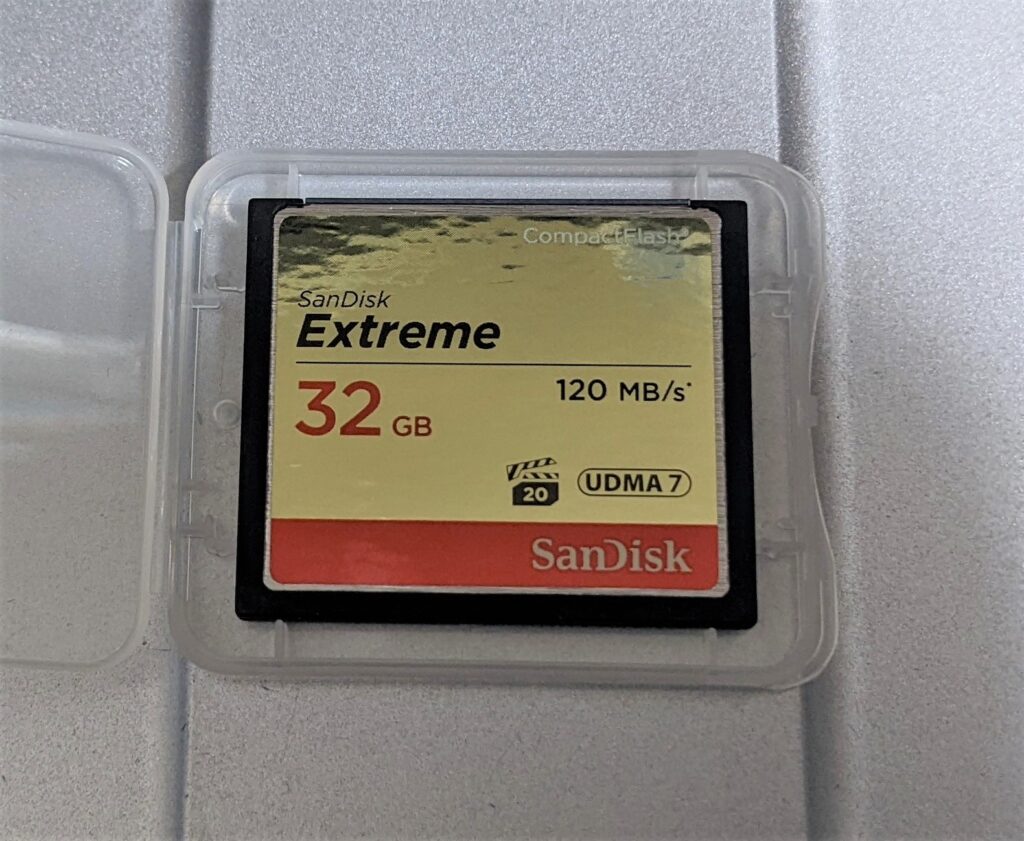

・CFカード → 東芝1.8″IDE変換アダプタ

・SDカード(128G) ※SD変換アダプタ付であることを要確認!

・ROWA製・互換バッテリー

必要な工具:

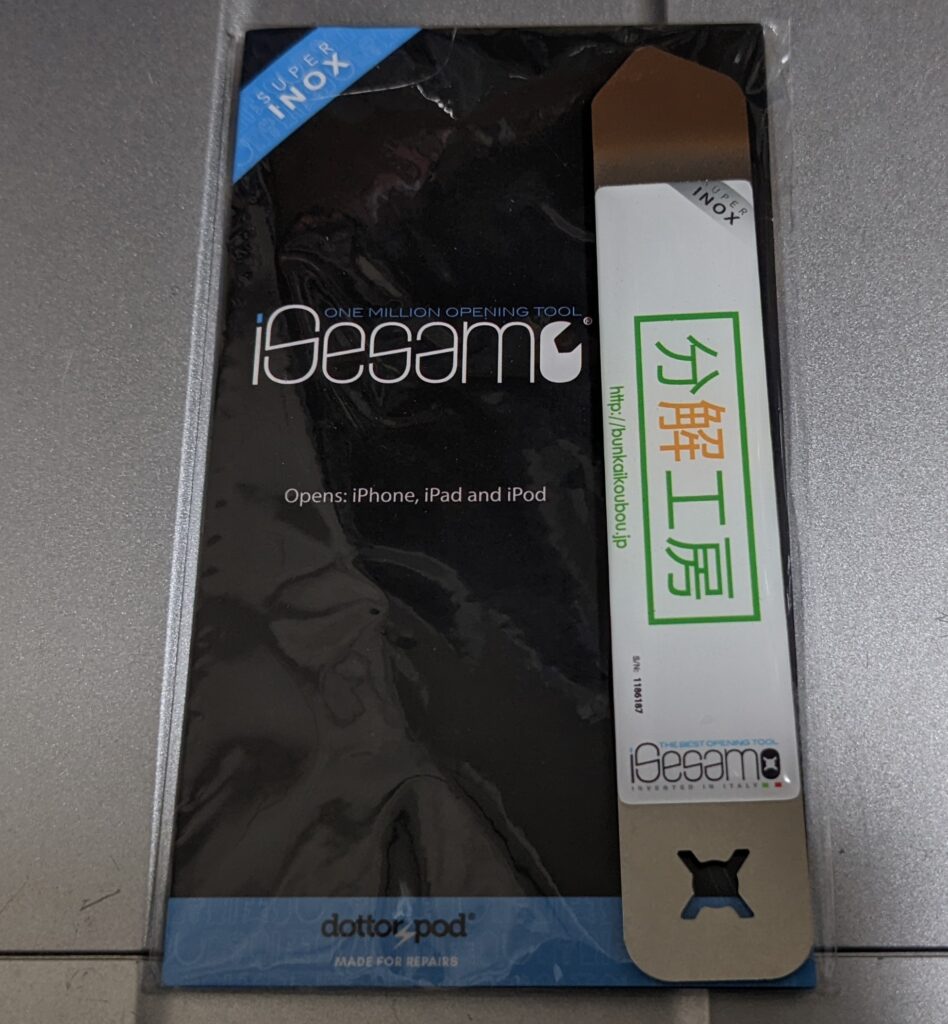

・金属ヘラ 分解工房 iSesamo ※これは絶対必要!!

・ニッパー(HDD変換アダプタ加工用)

・T6トルクスドライバー

※HDD交換のみの場合は、ドライバーは不要。

これまで分解作業にはプラスチック製ヘラやピックを使っていたが、このiPodというヤツはかなり強固なツメで固定された構造となっており、プラスチック素材では太刀打ちできない手強いやつだ。

これは、簡単に分解させまいというアップルのユーザーに優しくない塩対応設計思想なのか、それともジョブズの悪ふざけなのか、とにかくアホみたいにガワが頑丈に固定されており、プラ製ヘラでは先端が潰れて負けてしまったほどだ。

最強のiPodに挑むには、こちらも金属ヘラの中でも知りうる限り最強な「分解工房の金属ヘラ」で挑んでみた。

(それでも、開腹作業は相当苦労するので、覚悟するべし)

外装ガワの開腹作業(今回の一番面倒ポイント)

作業を開始する前に、まずは本体が作業中に誤動作しないように、スライドスイッチをオレンジ色にしてロック状態にしておこう。

ここからガワの取り外し作業となるが、前述の通りガワが強固に固定されている厄介な構造のため、単純にヘラを差し込んだ程度では本体を固定するツメが取れない厄介な作りとなっている。

ヘラを差し込んでもなかなかツメが外れず、何度も何度も金属ヘラを差し込み、ツメがカチッと外れてガワが持ち上がったら、そこに別のプラヘラを挿しておき、別のロック箇所を差し込んで外す……これがなかなか上手くいかずに苦労した。

このように作業の厄介さを言語化するのが相当むずかしく、作業バイブルのiFixitも半ば諦め半分で説明はとても簡素になっていた。

しかも、何をトチ狂ったかプラ製のピックで作業しているが、さすがにあれはピックの強度的にムリなのではないかと思った。

このあたりのiFixitの開腹作業に付いているコメントは「ヘラが入らずに滑って、本体のガワにキズが付いたずら」や「金属ヘラじゃないとアカンねん」、「プラのピックじゃ無理だがや」などといった具合に、実際に作業して苦労した人達の悲痛な叫びが書き込まれていた。

そんなコメントを見た自分も「I think so,too.」と思ったほどだ。

こんな阿鼻叫喚の地獄絵図なコメントが飛び交うほど、とにかく厄介な作業で、こちらも例外なく作業中に金属ヘラが滑った勢いでガワにキズが付き、元々ボロかったiPodがさらにボロくなってしまったほどだ。

キレイなiPodにキズが付くと精神的ダメージが大きいが、幸か不幸かこちらは元からボロいジャンク品のため、仏の心で穏やかにボディに傷をつけながら作業を進めることが出来た。

これだけで1時間以上の時間を費やしたが、何とかボディを開けることに成功……ふぅ。

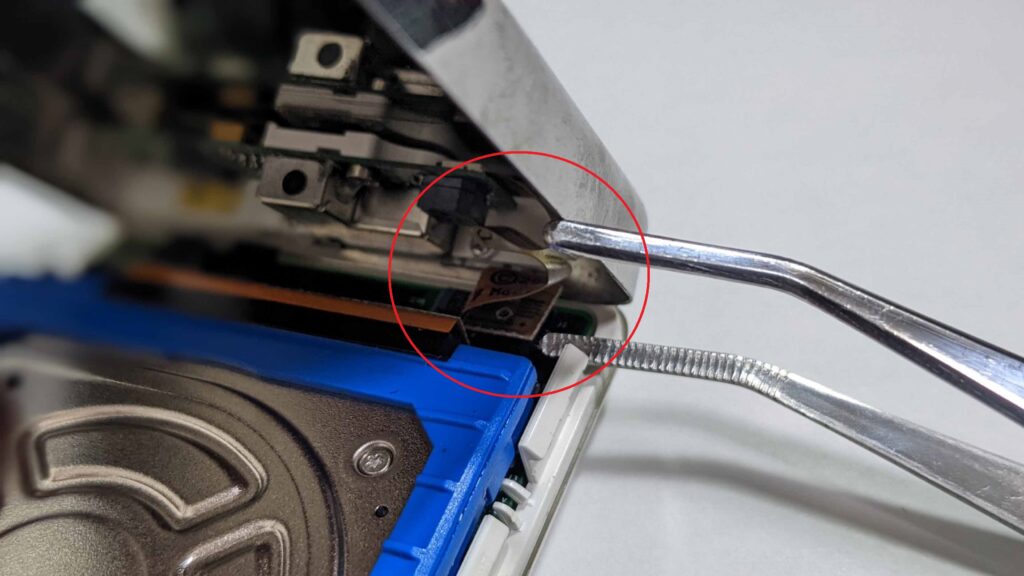

ボディを固定するツメは外れているが、1か所だけスイッチ部品とメイン基板を結ぶケーブルが繋がっているので、メイン基板部分の側からコネクタをテコでクイッと持ち上げて取り外しておく。

これでiPodの2枚おろし、完成!

これだけで心身ともに疲れたが安心してほしい。

難しい作業はここまでで、あとは結構ラクな作業だ。

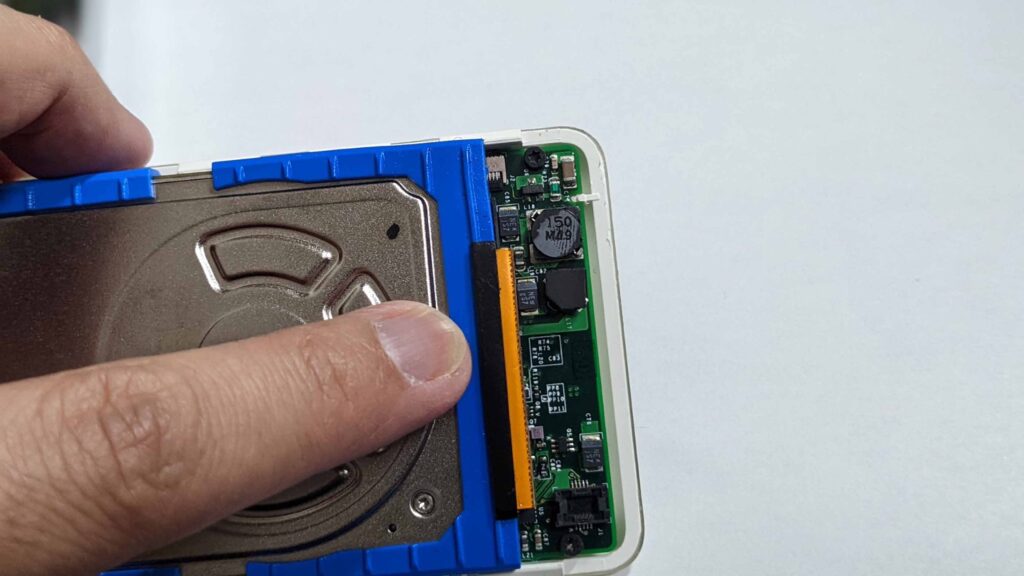

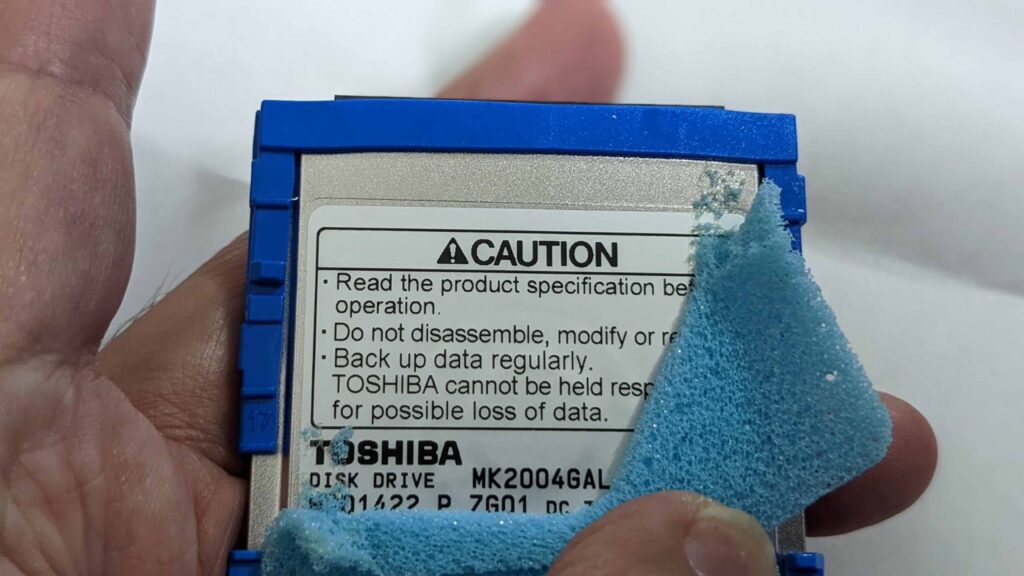

HDD取り外し

HDDはハンダ付けされておらず、手で簡単に取り外しできるコネクタで繋がっているだけだ。

あれほどガワがガチガチに固定されていたが、HDDにはロックなど固定されていないため、黒いコネクタ部分を押さえながらHDDを引っ張るだけで簡単に取り外すことができる。

HDDマウンタやスポンジが経年劣化により加水分解しているせいか、持った瞬間ベタっとした気持ち悪い感触がするが、これらのパーツはもう使わないので掃除せずにまとめてポイだ。

ここでHDD交換と行きたいところだが、今回はバッテリー交換を先行して行うため、HDDを外したままの状態で次の作業へ移行する。

バッテリー取り外し→交換

(バッテリー交換しない人は、この項目を飛ばして次の「CF-IDE変換アダプタの加工へ」どうぞ)

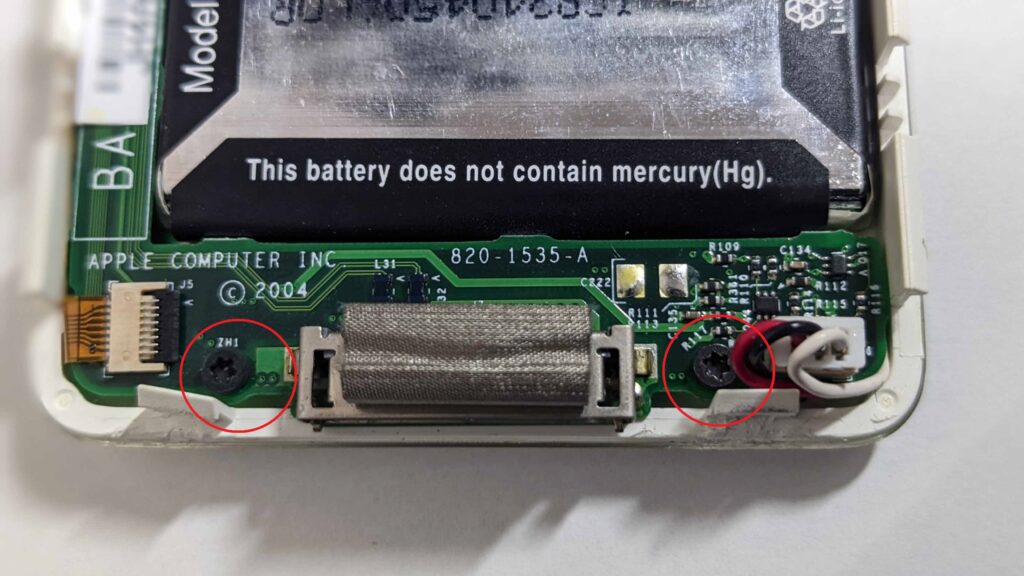

まずは、基板に接続されたバッテリーのコネクタ(赤黒白のケーブル付のやつ)を垂直に引き抜く。

次に、バッテリーケーブルは本体基板の下を通っているため、基板を持ち上げてケーブルを外す必要がある。

まずT6トルクスドライバーでネジを2本取り外す(赤丸部分)。これだけで基板の固定が外れるので、ケーブルをくぐって取り外す。

次に、バッテリー本体を外す。

バッテリーはネジ留めされておらず、強力な粘着テープで固定されている。

隙間にプリペイドカードなどのプラスチックカードやプラヘラを差し込み、テコでぐいぐい持ち上げるだけでジワジワと外れる。

そして、バッテリーを取り外した箇所に新たに調達した交換用のバッテリーを取り付け、逆の手順でケーブルをくぐらせてコネクタに繋げ、最後にT6のネジ締め2本でバッテリー交換は完了だ。

もし、バッテリーケーブルの根元が手前を向いていると、ケーブルを基板下に通す作業が難しくなるため、ケーブル根元にあるバッテリーの青い被膜(赤丸)を少しカットするなどしてケーブルの向きを奥向きに調整する必要がある。

CF-IDE変換アダプタの加工

まず、CF-SD変換アダプタにSDカードを入れる。

次に変換名人のCF-IDE変換アダプタにCF-SD変換アダプタを入れる。

このマトリョーシカみたいなアダプタに次ぐアダプタ接続で少々不安が残るが、これが一番低コストかつ大容量化できる唯一の方法なので仕方ない。

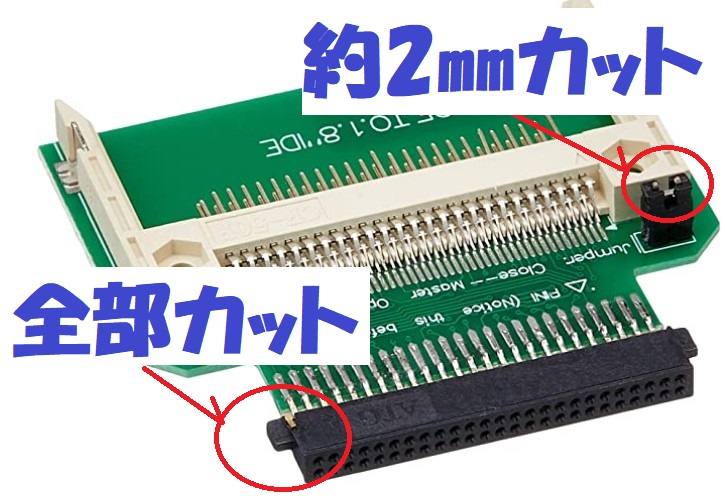

ニッパーでCFアダプタを2か所加工(コネクタ部、ジャンパーピン)

変換名人のCF-IDE変換アダプタは、そのままの状態ではiPodのコネクタや液晶と物理的に干渉して接続ができないため、以下の写真の通り干渉する部分をニッパーで切り落とす。

さらに、ジャンパーピンの背が高すぎて取付時に本体液晶パーツに接触するため、ジャンパーピンをジャンパープラグごと上から2㎜程度ニッパーで切り落とす。

これでiPod本体基板との接続準備は完了だ。

CF-IDE変換アダプタをiPodに接続

先ほど加工したCF-IDE変換アダプタをiPodのHDDコネクタに接続するのだが、アダプタとケーブルのピン数が違うため、6ピンずらして接続する。

↓ こんな感じ。

これで全ての作業が完了だが、先ほど2枚におろす直前に取り外したスイッチをメイン基板に取り付け、まだガワは締めずに開けたままの状態で動作確認を行ったほうが良い。

(トラブルで動かずに色々あったので……)

動作確認(トラブル発生!)

ガワを開けたままで、DOCKコネクタに電源を接続してみたところ、フォルダのビックリマークが出て先に進めないトラブルが発生した。ちなみに、フォルダの!は「データが読み込めない」という意味だ。

どうやらCFアダプタの相性が悪かったようで、ストレージが認識されない問題が発生した。

最初はアダプタの不良かと疑ったが、iPodに接続する前にCFアダプタをPCのカードリーダーを通して動作チェックしているので、不良品ではないハズなのだが……?

とにかく理由はよくわからないが、なぜかiPodに接続すると相性問題で認識されなかった。

色々試してみたところ、フォルダにびっくりマークのエラーはファイルにアクセス出来ないという警告のようなので、CF-SD変換アダプタを別の物に交換したところ、相性問題も無くエラーが出なくなった。

ちなみに、交換したCF変換アダプタは少し厚みのあるTYPE-2用のモデルだったが、ギリギリ本体のガワに干渉しなかった。

今回はCFアダプタの交換でなんとかなったが、どうやらこのストレージ周りは繋げているデバイスやフラッシュメモリの相性問題が出るっぽいので、認識されずおかしいなと思ったらSDカードやCFアダプタを疑って交換してみると良さそうだ。

アダプタ交換後に再度iTunesに接続し、復旧を行ったところ……

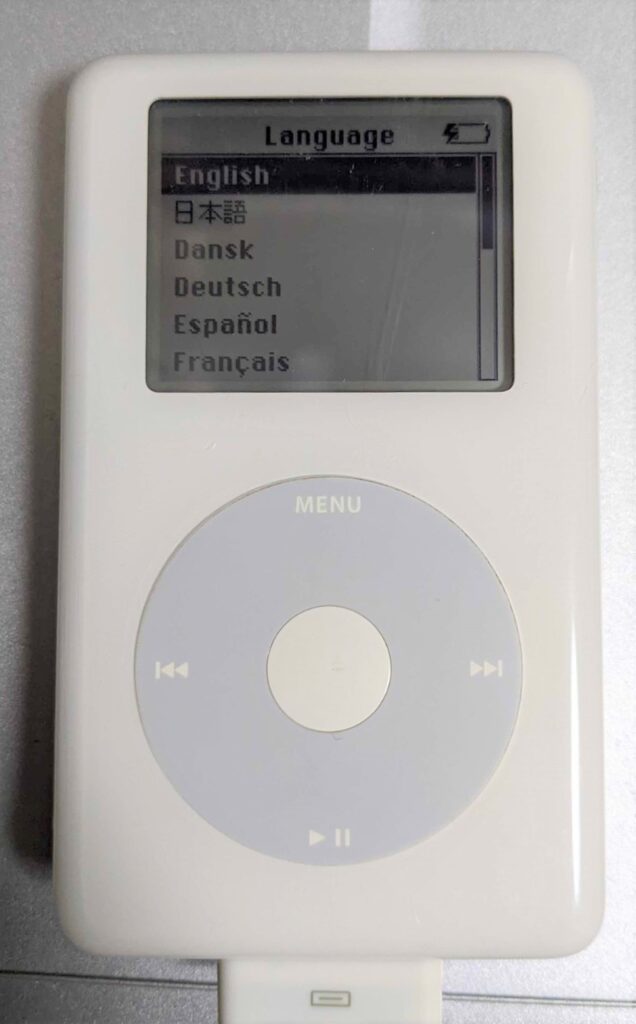

リンゴマーク→言語設定画面……どうやら上手くいったようだ。

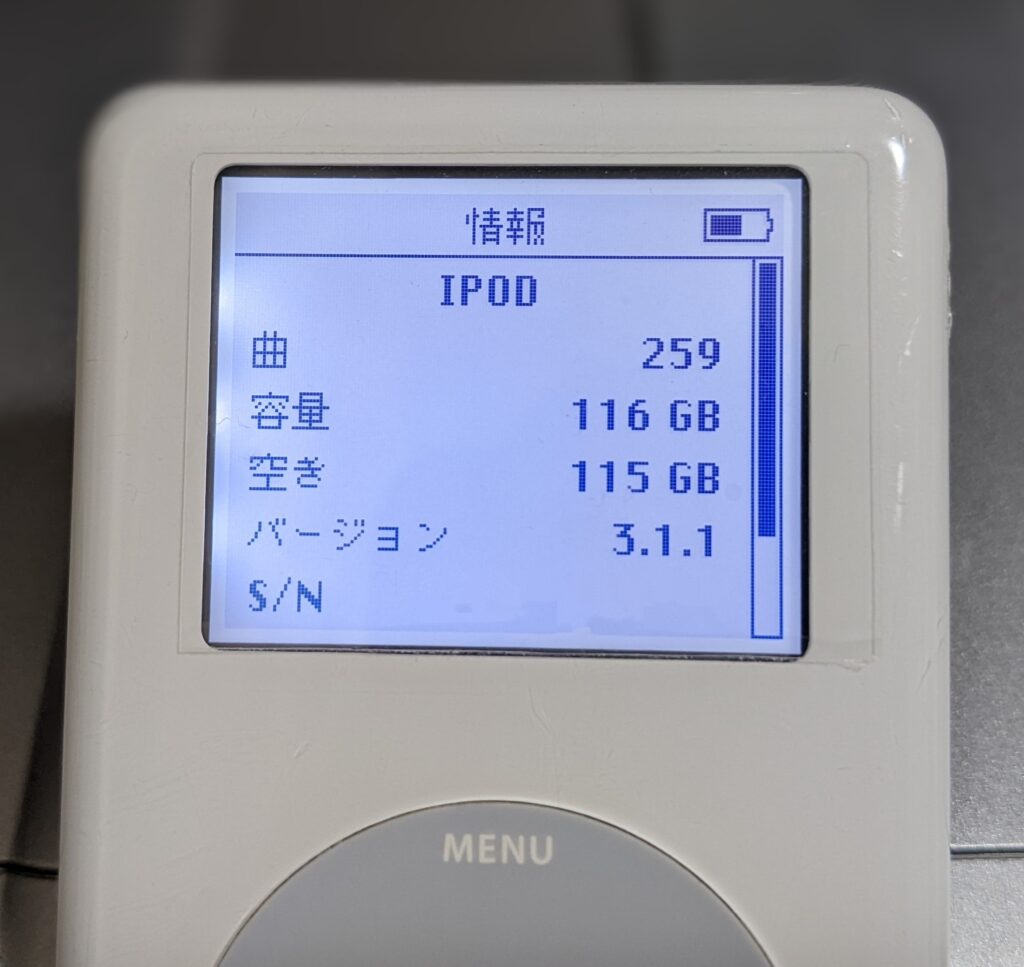

128GのSD容量もちゃんと表示され、データ転送も問題なく行う事ができるようになった。

このように分解作業で手こずり、さらにCFアダプタとの相性問題が発生するなどのトラブルで何度かくじけそうになったが、何とかiPodを最強マシンに転生することできた!

時間はかかったが、約4000円のコストで128Gストレージ搭載のゼロスピンドルiPodクラシックが完成し、大満足だ!

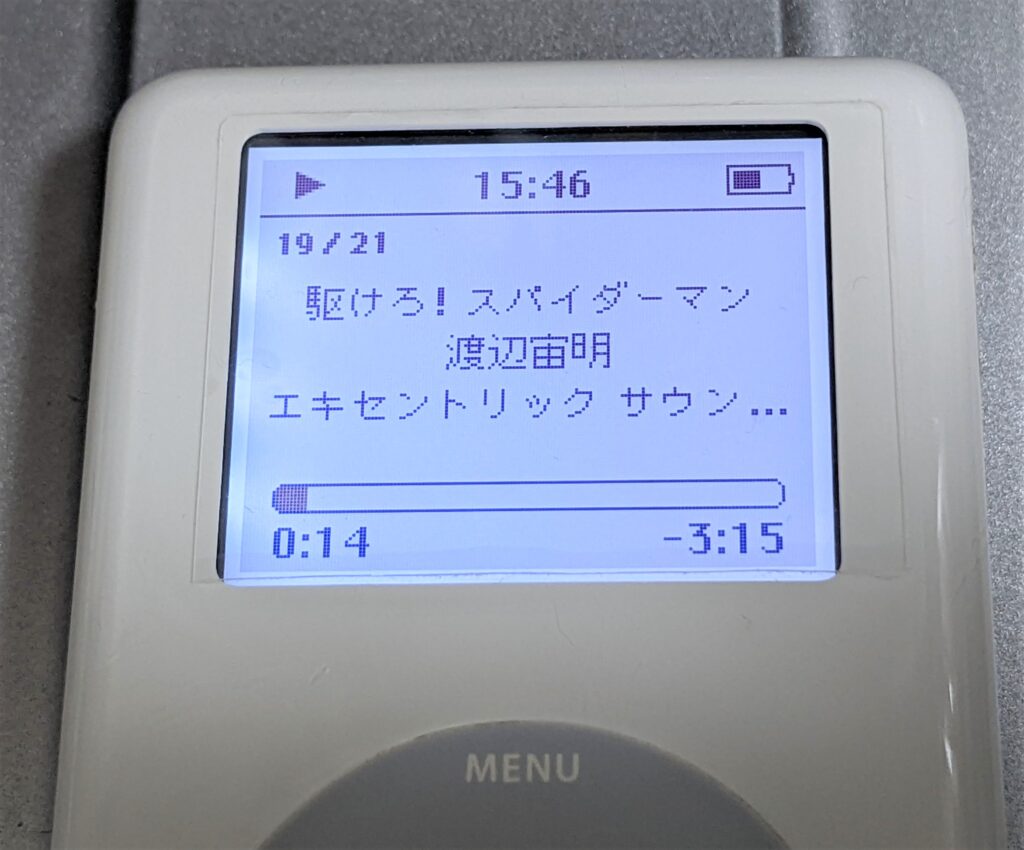

iPodクラシックに搭載されたクリックホイールの操作も軽快な上、音質も良く大満足だが、曲の転送にいちいちiTunesを起動させるのが必須というのがちょっと面倒でイヤなところだ。

iPodは昔の悪い時代のウォークマン(SONY)と同様に、自社アプリのiTunesからしか曲が転送できないという何ともヘタレな仕様となっているのだ。

なお、最近のSONYは改心してアプリを使わず、エクスプローラーからドラッグ&ドロップで曲の転送ができるようになったが、昔も今もアップルはあまりユーザーに優しくない事を平気でする体質は変わっておらず、自由度の低さを強要してくるスタイルが何ともムムムな感じだ。

そんな塩対応な一面もあるが、その苦痛を乗り越えた先のご褒美としてアップル製品は他社の追随を許さないほど操作感の快適なデバイスも多く、アップルのファン(信者)が多いのも納得だ。

ちなみに、どうも裏技でApple以外のファームウェア(アプリ?)を入れる事でD&D転送できる方法もあるようなので、今度導入してみたいような、みたくないような……?

そんな凄い魅力と若干の残念さを併せ持つアップル謹製のiPodだが、ガジェットそのものの楽しさと異常な快適さは流石アップル製品といったところで、iPodのホイールをクリクリ操作しているだけで謎のワクワク感がしてしまう不思議なデバイスだ。

このクリックホイールも、MacBookのマジックトラックパッド同様に意味もなくクリクリ触ってしまう独特の中毒性がある危険デバイスなんだよな……おのれジョブズめ!